Potential Outcome

어려운 인과추론을 공부하다가 두통이 생겼다고 가정해보자. 이때 타이레놀을 먹고 두통이 나았다면, 타이레놀의 섭취가 두통 완화의 원인이라고 할 수 있을까?

(1) 만약 약을 먹지 않고도 두통이 나았을 가능성이 있다면, 타이레놀이 필수적인 요소는 아니고, 타이레놀의 인과 효과(causal effect)는 약하다고 볼 수 있다.

(2) 그러나 만약 타이레놀을 먹지 않으면 두통이 낫지 않는다고 해보자. 이 경우 타이레놀의 효과를 강하게 확신할 수 있을 것이다.

위 예시에서 우리는 잠재적인 결과를 생각했다. 즉 어떤 행위를 했을 때 결과가 어떻게 될지를 나타내고 이런 행위의 효과를 추정하는 것이 인과추론의 목적이라고도 할 수 있다.

이제 이를 좀 더 수학적으로 표현해보자.

※ Notation 정리

: 처치(Treatment) 변수 (위 예시에서는 타이레놀 섭취 여부, 먹었으면 1, 아니면 0 / binary뿐 아니라 연속형도 가능하다)

: 관심 있는 결과(Outcome) (위 예시에서는 두통이 나았으면 1, 아니면 0)

: 공변량 변수(Covariates) (잠시 후 추가 설명)

: 특정 unit, individual을 나타내기 위한 표기

→ : i번째 유닛의 결과 : i번째 유닛이 Treatment가 1일 때의 Potential Outcome (i번째 유닛이 타이레놀을 먹었을 때의 Potential Outcome), 간단하게 과 같이 표현하기도 한다.

위 Notation으로 위 예시를 다시 정리한다면 (1)번 상황은 , (2)번 상황은 로 표현할 수 있다.

ITE (Individual Treatment Effect)

이처럼 번째 유닛에 대한 ITE(개별 처치 효과) 는 다음과 같은 식으로 정의할 수 있다. 즉 i번째 유닛이 처치를 받았을 때의 결과와 처치를 받지 않았을 때의 potential outcome의 차이이다.

그런데 조금 이상한 점이 있다. 이 ITE는, 두 결과를 모두 관측 가능한 경우에나 알 수 있는 것이다.

7월 31일에 내가 머리가 아파서 타이레놀을 먹었다면, 내가 타이레놀을 먹지 않았을 때도 머리가 괜찮아졌을지 아니면 여전히 아팠을지는 알 수 없는 문제이다. (타임머신을 타고 돌아가서 다시 선택을 하지 않는 한)

즉 은 관측했지만 은 동시에 관측할 수 없다.

Fundamental Problem of Causal Inference

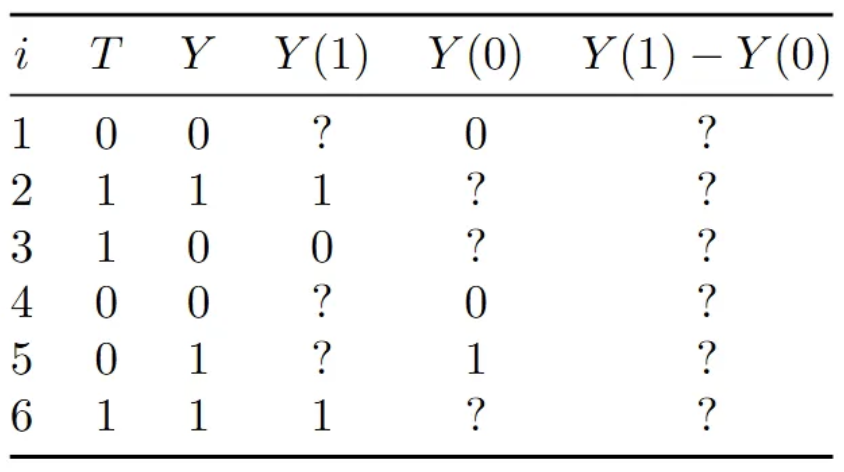

이는 인과추론의 근본적인 문제이기도 한데, 관측할 수 없다는 것은 아래 표처럼 데이터가 송송 뚫려있다는 것. 이래서는 타이레놀의 개별 처치 효과(ITE)를 정확하게 추정할 수가 없다.

ATE (Average Treatment Effect)

그래도 평균적인 타이레놀의 효과()는 구할 수 있지 않을까? 그게 관심 있는 값이기도 할 테고. 이를 ATE(Aveage Treatment Effect)1 라고 하는데, 기댓값의 선형성을 이용해서 로 변환할 수 있다.

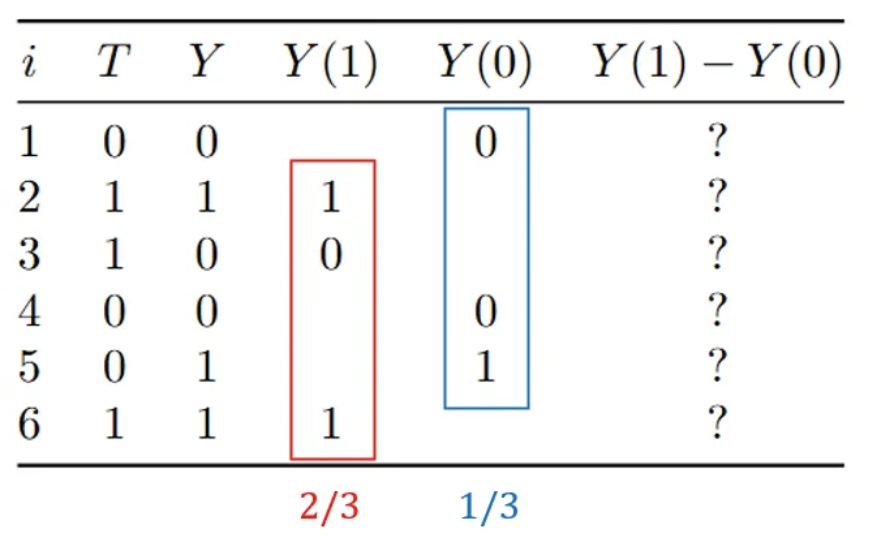

내가 저 변환을 보고 가장 먼저 생각했던 것은, ‘그냥 관측된 값들에만 평균(Expectation)을 취해서 빼버리면 안 될까?’ 하는 것이었다. 그러면 아래 예시처럼 으로 간단하게 구할 수 있어 보인다.

그러나 내가 라고 생각하고 평균을 구했던 것은 사실 이었다. 즉 내가 구한 것은 인데, 이는 Associational Difference라고 하고 내가 구하고자 하는 ATE와는 다르다. 실제로, 두 값은 (웬만하면) 다르게 나온다!

어떻게 이런 차이가 발생할 수 있을까?

Associational Difference vs Average Treatment Effect

두통약을 개발해서 처방해주는 괴짜 의사가 있다. (편의점에서도 쉽게 구할 수 있지만 예시를 위해 이 의사에게만 두통약을 구할 수 있다고 하자)

이 의사는 약 효과의 홍보를 위해, 얼핏 진단했을 때 얼른 나을 것 같은 환자에게만 두통약을 처방해주었다. 그렇게 되면 약이 효과가 있든 없든 약을 먹은 환자군에서() 두통이 낫는 비율()도 당연히 높을 수밖에 없지 않을까?

즉, 약이 사실은 효과가 없더라도 저 진단의 결과로 인해 약이 효과가 있는 것처럼 보이는 것이다.

이것은 즉 진단 결과(또는 환자의 상태)인 공변량 가 와 에 모두 영향을 줬기 때문이다. 와 , 와 간 상관관계가 발생했고, 와 에 인과관계는 없지만 상관관계가 발생했다. (confounding이라고도 한다. 나중에 설명)

이는 현실에서 아주 많이 발생할 수 있는 문제이다. 그렇기 때문에 그룹에서의 값 평균과 그룹에서의 값 평균을 단순히 비교하면 위험할 수 있다. 다만 특정 조건 하에서 이 associational difference와 ATE가 같아질 수 있는데, 다음 장에서 다룬다.

참고 자료: https://www.bradyneal.com/causal-inference-course

Footnotes

-

모든 사람을 평균내는 ATE와 달리, 특정 특성()을 가진 집단 내에서의 평균 효과를 CATE (Conditional Average Treatment Effect) 라고 한다. 예를 들어, 20대 집단에서의 타이레놀 효과는 처럼 표현할 수 있다.

^fa2029 ↩